SDGsスタートアップ方法論

SDGsスタートアップ方法論の概要

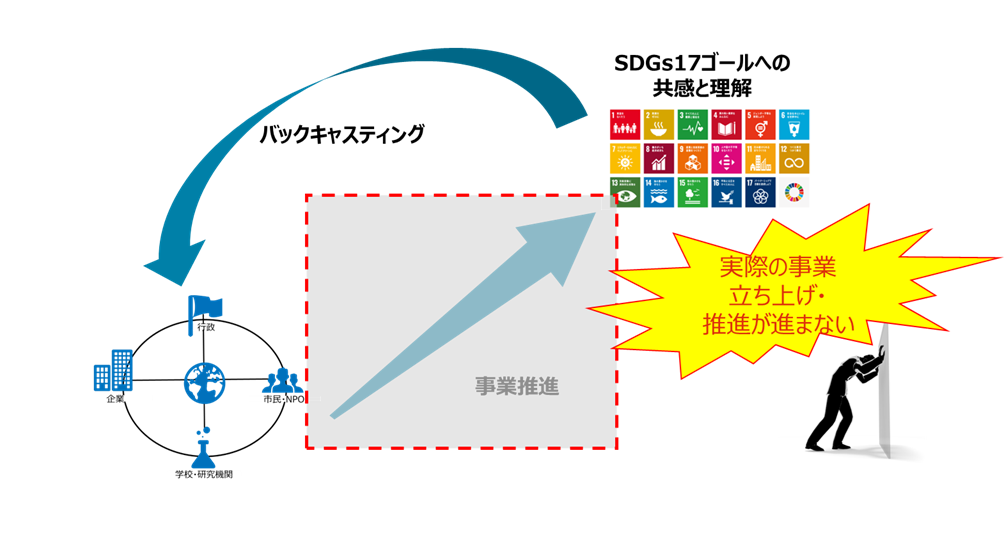

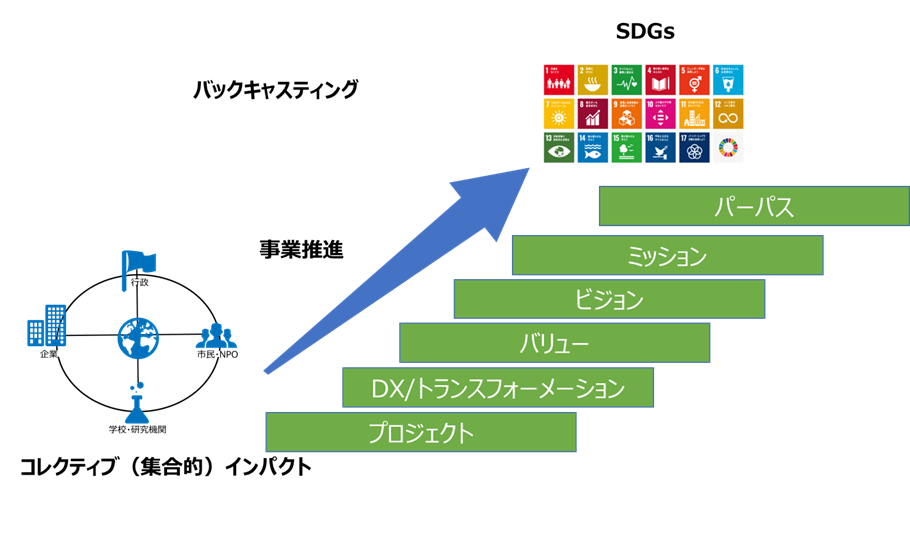

SDGsに代表される社会課題解決や環境課題解決の事業は不確実で複雑な環境の中で、経済価値と社会価値を両立させて向上させることが求められます。

そして、社会課題解決や環境課題解決は初めから明確なやり方の「答」があるわけではありません。

そのため、従来型の計画遵守を前提としたプロジェクトマネジメントだけでは対応が困難です。

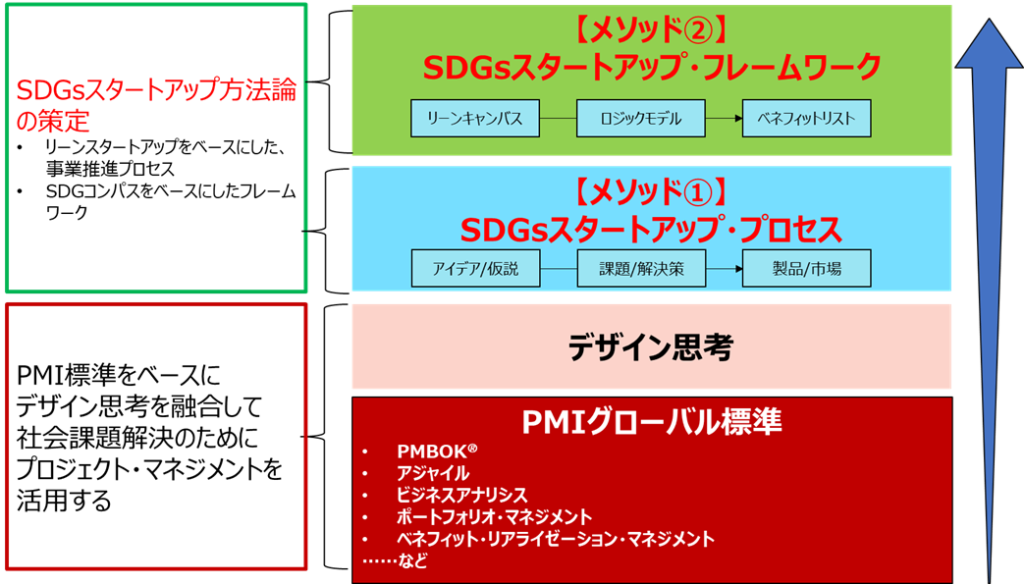

そこで私たちはPMI(プロジェクトマネジメント協会)のグローバル標準と、アジャイル、デザイン思考をベースにしながらリーンスタートアップのアプローチを応用し、仮説検証と軌道修正を素早く繰り返しながら進めるSDGs 新規事業構築(スタートアップ)の方法論を開発しました。

■方法論の構成

方法論は大きく分けて以下の二つの考え方で構成されています

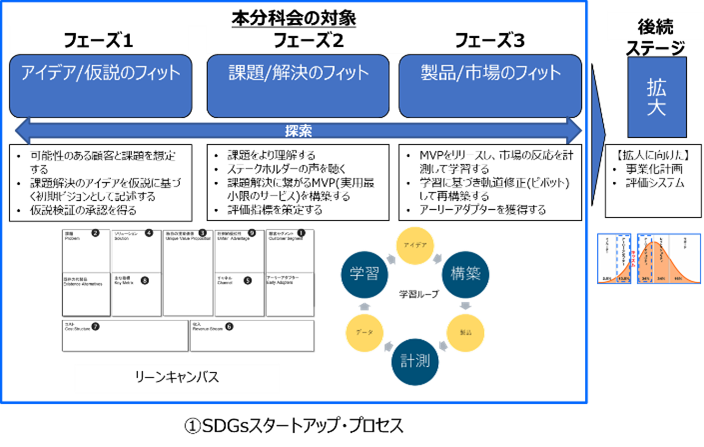

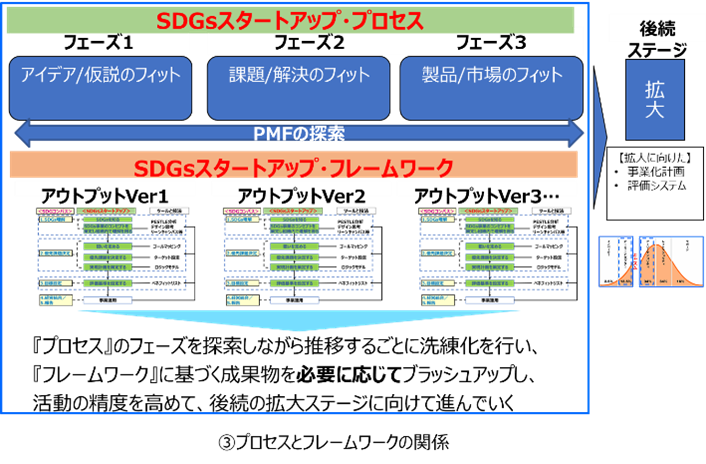

①困っている人とその課題を特定し、解決策と広め方を素早く探索する「SDGsスタートアッププロセス」

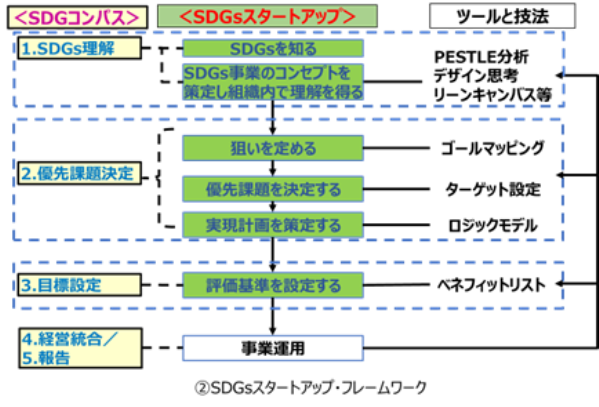

②SDGコンパスを絵に描いた餅にせず実行計画を言語化する「SDGsスタートアップフレームワーク」

■活用する主なツールと技法

また、SDGsスタートアップを推進するためのツールと技法を活用します。

当方法論で活用するツールと技法は多様にありますが、代表的なものとしてSDGsスタートアップ方法論習得コースで習得する以下のツールと技法があります。

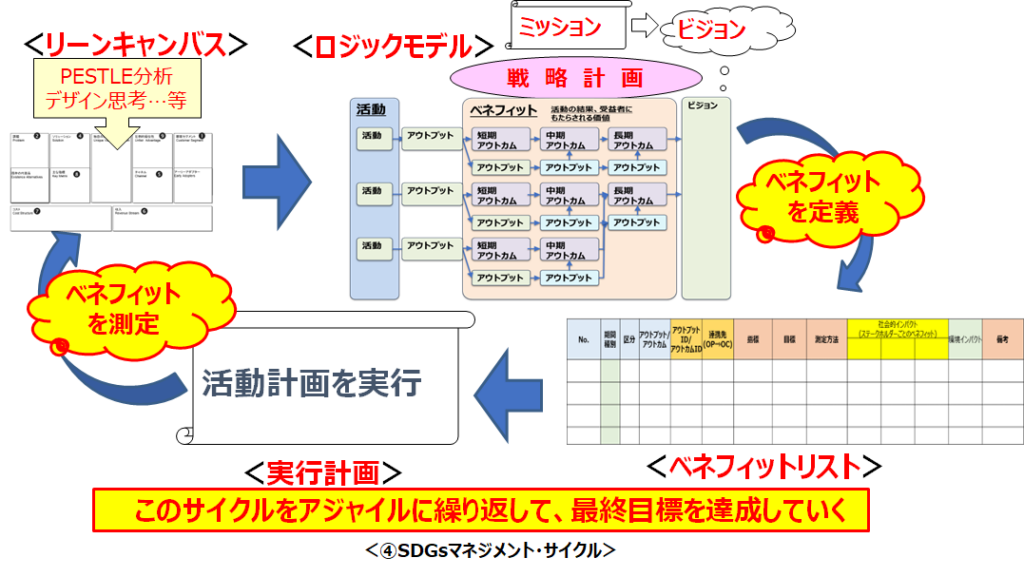

・「リーンキャンバス」:事業プランの仮説を素早く言語化

・「ロジックモデル(PMI日本支部独自改変版)」:目指す姿と実行計画の言語化

・「ベネフィットリスト(PMI日本支部オリジナル)」:活動が受益者にもたらす恩恵と評価方法の可視化

方法論を学ぶには

毎年秋からSDGsスタートアップ方法論習得コースを開講しています

2025年度のコース案内と申し込みページは2025年度「企業・NPO・行政のためのSDGsスタートアップ方法論習得コース」参加団体募集!!をご参照ください。

オンライン・無料開講です。

SDGsスタートアップ方法論イメージ図

SDGsスタートアップ方法論の学習歴証明

私たちのSDGsスタートアップ方法論を研修・ワークショップ形式で習得する「方法論習得コース」を受講し所定の出席回数及びレポートを提出しレポート評価が一定基準を超えた方にはPMI日本支部より学習歴デジタル証明バッジを付与しています。

このデジタルバッジは、マイクロクレデンシャル共同WG作成のマイクロクレデンシャルをデジタル発行するためのガイドライン 1.0に準拠し大学レベル相当の学習歴をデジタルバッジとして証明するものです。

(画像は2024年度学習歴デジタル証明バッジのイメージ)

参考情報

『SDGsスタートアップ方法論』の活用事例に関して下記リンクも合わせてご参照ください。

解説動画

公開ビデオコーナーで方法論の短時間解説動画を各種公開しています。

PMI日本支部「プロジェクトマネジメント研究報告」

PMI日本支部では毎年プロジェクトマネジメント研究報告をJ-STAGE((国立研究開発法人科学技術振興機構))で公開しています。

私たちSDGsスタートアップ研究会の研究報告の研究報告を以下に紹介します。

- 2021年:SDGsスタートアップ方法論の開発: SDGs達成を目指して

- 2022年:舞鶴市における小規模河川の洪水予測システム構築 -SDGsスタートアップ方法論適用モデル①-

- 2022年:企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォームの構築 -SDGsスタートアップ方法論適用モデル②-

- 2023年:サステナブル経営への変革後における競争優位性の獲得-

- 2024年:高齢化社会を豊かにする交流ネットワーク改革の提言-SDGsスタートアップ方法論適用モデル③-

- 2024年:社会的インパクトのアセスメント-基本的人権をベースに複数の既存カテゴリーの統合案を試作-

- 2025年:企業価値向上と個人の自律的キャリアに資するESGと人的資本経営

- 2025年:学び続けるために必要な3つの愉しみ