2016年第6回ワークショップ開催報告「ソーシャル・アジャイルマネジメント実践」

ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会 室野 栄

はじめに

2016年12月10日(土) にPMI日本支部 セミナールームで 『ソーシャル・アジャイルマネジメント実践 -「仮説の実現と検証」の高速ループで価値を提供する- 』 のワークショップが開催されました。ワークショップでの学びと感想をご報告いたします。

ワークショップのテーマ

ソーシャルPM実践ワークショップの全6回シリーズのうち、最終回(第6回)となる 『ソーシャル・アジャイルマネジメント実践』 です。

(過去に第1回 『ソーシャル・デザイン思考実践』、第2回 『ソーシャル・ベネフィットマネジメント実践』、第3回 『ソーシャル・ステークホルダーマネジメント実践』、第4回 『ソーシャル・ポートフォリオマネジメント』、第5回『ソーシャル・ビジネスモデルデザイン実践』を開催)

ソーシャルPM研究会では、ソーシャル・アジャイルマネジメントを 『ソーシャル課題解決の仮説を実現・提供・検証のフィードバックを素早く繰り返すことで、環境の変化へ適応し受益者の求める価値を提供するためのマネジメント』 と定義しています。

本ワークショップ受講の目標は、以下の3点としました。

- ソーシャル課題の解決に「ソーシャル・デザイン思考」と「ソーシャル・アジャイル」の組み合わせが有効であることが説明できる。

- ソーシャル課題解決の手法である「ソーシャル・アジャイル」とその作業の進め方(マネジメント)を理解し、応用ができる。

- 「ソーシャル・アジャイル」を実現できる組織の実現に向けた課題を説明できる。

午前の概要と学び

ソーシャルPM研究会の中谷 英雄 講師から、第6回『ソーシャル・アジャイルマネジメント実践』と過去の第1回から第5回までのワークショップの関係性が説明されました。ポイントは、第1回『ソーシャル・デザイン思考実践』で紹介されたデザイン思考と第6回『ソーシャル・アジャイルマネジメント』で学ぶアジャイル仮説・検証が密接に関連するということでした。

続いて、アジャイルの原点、アジャイルマニフェスト(4つの価値と12の原則)、アジャイルの特徴を説明されました。

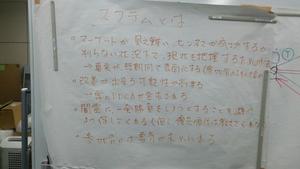

さらに、アジャイルの一つの手法であるスクラムについて、スクラムの歴史、スクラムの特徴、スクラムが有効となる適用領域、スクラムを使う際のマインドセット、スクラムにおける3つの役割、そして、スクラムの全体像と進め方についても説明されました。

ここまでのポイントは、アジャイルの手法から入ってはいけない、アジャイルの本質を深く理解することが先ということでした。

また、午後のワークショップに入る準備として、5名ずつ4つのチームに分かれ、各チーム内で「スクラムの3つの役割」のうち2つの役割である、プロダクトオーナーとスクラムチームに分かれての演習を行いました。

この演習は、各チーム1名のプロダクトオーナーが別の場所に移動し、スクラムチームに遠隔から作業指示を出し、制限時間内に成果物を完成させるというものでした。具体的な流れは、次のとおりでした。

- プロダクトオーナーが「(要望)指示書」を書く(ただし、文字のみ)。

- 「(要望)指示書」をファシリテーターがスクラムチームに運ぶ。

- スクラムチームは「(要望)指示書」を基に成果物を作る。

- 「(要望)指示書」の疑問点は、スクラムチームが質問票を記入し(ただし、文字のみ)、ファシリテーターを経由して、プロダクトオーナーが回答する。

- 制限時間経過後、結果を振り返る。

この演習により、コミュニケーションの重要性を体感することができました。さらには、文字のみを使った場合の指示や質問の仕方のポイント、つまり、どうすれば自分の意図したことが相手に正確に伝わり行動をしてもらえるのかという点について、自分自身の認識を深めることができました。

午後の概要と学び

ソーシャルPM研究会の小谷野 正博 講師のリードで、ワークショップが行われました。

『災害に強いまちづくり提案』をテーマに、スクラムのフレームワークを使い、チームでの仕事の進め方を学ぶことを目標にしました。

各チーム内の各自が「スクラムの3つの役割」のうち2つの役割である、プロダクトオーナーとスクラムチームのいずれかを担い、ディスカッションとワークを進めていきました。

ワークショップでは、例えば、Aチームが検討しデザインした「災害に強いまちに必要な施設や建物のアイデア(要求事項)」を、別のBチームがスクラムのフレームワークを使いLEGOブロックを使って具現化していく、ということを行いました。

- Aチームはプロダクトオーナーを中心にアイデア(要求事項)を優先順位付し、Bチームはそれを把握し、作業項目の詳細化を行い、LEGOブロックを使用して施設や建物を優先順位の高いものから順に7分程度の短時間で作り上げる。

- Aチームは、Bチームが作り上げた成果物を見て、完成を認めるかどうかを判断する。

- Aチームのプロダクトオーナーが完成を認めれば、その成果物は完成とする。

- Aチームが完成を認めない場合、Bチームは何が悪いのか、どう修正するのかを聞きとり、新たな要求事項としてまとめる。

- Bチームは今回の作業プロセスを見直して、よかったこと、問題点、次に改善すべきことの3つを洗い出し、ふりかえりを行う。

ワークショップでは、①から⑤の一連の作業(スクラムでは「スプリント」という。)を3回繰り返し行いました。 私自身は、運営の関係上、ワークショップの状況を観察できる立場だったので気づいたのですが、1回目の作業(スプリント)はどのチームも作業がはかどらず、LEGOブロックで作る施設や建物の完成度が低い状況だったのです。しかし、2回目、3回目と作業(スプリント)が繰り返されていくうちに、各チームのチームワークが向上し、LEGOブロックを使った表現力が向上し、そして、成果物の完成度がどんどん良くなっていったのでした。

正直、この光景は自分自身にとっては大きな驚きで、半信半疑であったアジャイルが持つ可能性を強く感じるとともに、もっと深くアジャイルを学びたいというモチベーションにもなりました。

午後のワークショップ全体を通じて、特に、次の2点について深い理解を得ることができました。

- 現代社会のように、マーケットが見え難い、ビジネスが成功するか否か分からないという状況下においては、現状を把握するための手法(フレームワーク)としてスクラムが有効である。

- スクラムの初期段階では、品質・コスト・納期の3つがすべて悪くなるが、スプリントを繰り返していくうちに3つともによくなっていく。(Jカーブ効果)

受講者コメント

ワークショップの参加者から頂いた声の一部をご紹介いたします。

- ワークショップを通して、「デザイン思考」と「アジャイルによる仮説・検証」の関係性 を体感することができた。

- 「答えがない、だから、繰り返し聞いてやっていくしかない。」 というソーシャル・アジャイルの本質が理解できた。

- 失敗する勇気が大切だと感じた。自分は子どもの時から「絶対に失敗をするな。」と育てられてきた。だから、よりそれを強く感じた。その一方で、経営者やスポンサーの方々は、失敗を受け入れる勇気が求められるように思った。

- チームワークの場面では、自分をさらけ出す勇気が必要だと感じた。

- アジャイルが日本人の思考パターンを変えるチャンスをくれる、そんな可能性を感じた。

おわりに

今回で、全6回のソーシャルPM実践ワークショップ第1ラウンドは終了いたしました。

全6回のソーシャル実践ワークショップを通して、社会課題解決型のプロジェクト、ソーシャル・プロジェクトに共通的に見られる6つの問題、

- ニーズ把握とゴール設定が困難

- ステークホルダーがさまざまである

- プロジェクトの成果が見えにくい

- 思い通りに進まない

- 優先順位がつけられない

- 持続可能性に問題がある

を、解決するための本質的な考え方、マインドセット(心構え)、そして、手法の一部を学ぶことができました。

今後、学んだことを復習しながら実際のプロジェクトで習慣的に活用していくことで、学んだ知識を経験や知恵に変えていきたいと思っております。

また、上記6つの問題が複合的かつ複雑に絡み合う実際のプロジェクト現場で要求される「臨機応変さ」や「粘り強さ」もあわせて養っていきたいと思います。

最後に、ソーシャルPM研究会では、全6回のソーシャル実践ワークショップという新しいコースを、企画、設計・デザイン、準備そして運営というプロセスを経て、1年間かけて開発をしてきました。受講されたみなさんが、ソーシャル実践ワークショップを通して学ばれたことを実際の社会課題型解決プロジェクト(ソーシャル・プロジェクト)の場で有効に活用していただけましたなら、この上ない喜びです。

以上