2016年第2回ワークショップ開催報告「ソーシャル・ベネフィットマネジメント実践」

ソーシャルPM研究会 藤井 新吾

はじめに

2016年1月30日(土)に、「ソーシャルプロジェクトマネジメント実践ワークショップ 第2回 ソーシャル・ベネフィットマネジメント実践」が開催されました。運営メンバーの一員として参加しましたので、経験を報告いたします。

セミナー概要

参加者の約3分の2は第1回に続いての参加でした。 参加申し込みWebサイトからの先着受付も 25人の定員が早々に埋まってしまい、人気のワークショップとなっています。 (3月開催予定の第3回ワークショップもすでに定員に達して受付が終了しています)

計6回 のワークショップは、関連したモード(状態)の変化に対応しているため、今回のワークショップでは、第1回の「ソーシャル・デザイン思考実践」の振り返りも行いました。初めて参加されるかたにはこの振り返りがイントロの概要説明となり、今回のワークショップの位置付けなどをご理解いただけたものと思います。

ソーシャルPM研代表 高橋理事によるオープニング |  ソーシャルPM研メンバー 中谷氏によるレクチャー |

ワークショップでは 参加者25名が 5人ずつ 5チームにわかれ、それぞれチームワークを発揮しながらディスカッションや作業を進めました。

今回は自治体が求める改革をテーマにし、「寂れていく温泉街を現代アートで活性化する」という地方活性化を市長へ提案するという内容でのロールプレイでした。

|  |

「経済的ベネフィット」と「社会的ベネフィット」の両者をトレードオフせずに、社会的な変化(インパクト)の尺度をつかみ追っていく正当性と重要性の体得をゴールにワークショップを行いました。加えて、ソーシャルイノベーションが生まれるための「価値の循環と共創の仕組み」のノウハウも学ぶことができる内容でした。

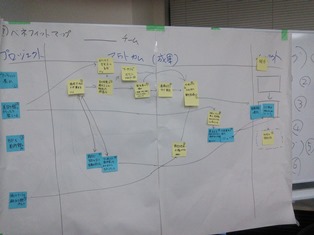

まず、組織が求める方針と目標、「価値」、施策(アイデア)間での連鎖を整理し、社会的変化(インパクト)を生み出す社会的に有益な投資を提案できるよう、ベネフィットマップを用いて活発な議論が行われました。

ここでは、市長の目標と、市長がしたいこと(成果)を参加者へ与えるところから始め、それらを超えるインパクト目標を参加者に求めました。つまり、市としての方針や目標は決めたが、確信に至っていない段階で、インパクトの最大化に参加者がチームで取り組んだのです。

インパクトの洗い出し |  ベネフィットマップによる確認 |

具体的には、

・良いことをやっているのに成果、変化が見えない

・生み出している変化を説明できない

・組織の成功の定義が不明確

といった状態に対して、論理的フレームワークを使い「行動をインパクトにつなげる」ための説明ができることを目指しました。

今回のワークショップでは、「アウトプット」が未来に起こる結果であるのに対し、「アウトカム」は新しい運用状態であり、「インパクト」は、アウトカムから生じる優位性であると、それぞれを定義し徹底して「インパクト」の実現にフォーカスしました。

ワークショップで具体的な案件に取り組むことで、最初はアウトプットとアウトカムの違いが混沌としていた議論も、納得感が得られる成果にたどり着いた様子でした。また、各チームで、一次インパクト、二次インパクトを順に洗い出して好循環を追求し、ストーリーがつながっているかを確認しました。

更に、「インパクト」の実現を目標にした「ベネフィットマップ」を裏付けることができるよう、優先順位付けされた「測定データ収集計画」も作成しました。測定データ収集計画の作成では、測るもの(KPI)を決め、その名称と測定基準(途中・最終)を考えました。

ほとんどの組織において、アウトプットを測定しているだけの現状に対し、本当に重要なインパクトの測定は難しいが、そのニーズは高まっていることを、参加者も実感できた様子でした。

最後に各チームがワークショップの結果を発表し「住民もアーティストとして参加、身近にアートを感じるアーティスト登録数No.1の街」を目指すストーリーなど、インパクトのあるストーリーと各チームの体験を共有しました。

参加者からのコメント

ワークショップを終えた参加者からは、

「2回目の参加で前回のモヤモヤが減った」

「アウトプットとアウトカムの違い、インパクトに向かってみんなで議論できた」

「チーム意見のまとめ、納得感を得られるツールだった」

「企業の中で行う新規事業の立ち上げと出発点が違うが、関係者への説明責任は同じ、 ソーシャルインパクトの需要性をより学んだ」

「自由なアイデアを受け付ける楽しさを得た、アウトカムで終わらず、インパクトまで議論できたことが重要だった」

「ロジカルな合意形成が役立った、投資してもらうための枠組みを学べた」

「継続的なベネフィットを得るための方法を学べた、自分の盲点や固定観念を振り返れた」

といった感想をいただきました。 これらの声は今後のワークショップやソーシャルPM研究会の活動に活かしたいと思います。

以上