2016年第1回ワークショップ開催報告「ソーシャル・デザイン思考実践」

2015年12月12日開催

ソーシャルPM研究会 川崎晶司

はじめに

初めての読者の皆さまには、「ソーシャル・プロジェクト」って何?と思われる聞きなれない言葉です。

2011年03月11日の東日本大震災の復旧・復興活動を通じて、震災復興というような「社会課題を解決するためのプロジェクト」(この種のプロジェクトを「ソーシャル・プロジェクト」と定義)が数多く存在し、それらの円滑な進行のために適切なマネジメント手法の開発・導入が必要であることがわかりました。それは一般的なITプロジェクトとは異なるアプローチが必要です。

社会課題の分野としては環境、教育、地域活性化・まちづくり、防災、福祉などがあり、ステークホルダとして政府、地方自治体、民間団体、企業、受益者などが存在します。ソーシャル・プロジェクトの範囲*1は広く、上は行政などの国家プロジェクトから下は地元の町内会や家庭内の行事などもソーシャル・プロジェクトととらえることが出きます。

ソーシャル・プロジェクトには、以下の特徴があり全体利益を最適化できるように解決しながら進めていく必要はあります。

- 多様なニーズがあり焦点が絞れず前に進まない

- 目標やスコープがあいまいで計画がまとまらず走りだせない

- 思いのまま進めるが成果をだせないまたは成果が評価しにくい

- 制度的な規制などで計画変更が多い

- マルチステークホルダ環境

などであり、より良い成果を願い、繰り返しニーズを掘り起こしてスコープを見直ししながら KGI/KPI を見極めて進めていきます。このことはイノベーションが求められる事業計画や不確実な状況での課題解決にも役立つ手法にもつながります。

ソーシャルPM実践ワークショップはソーシャル・プロジェクトマネジメント手法を皆さまに紹介し、皆さまのご意見を聞いて手法の検証改善をすることもセミナー開催の重要な目的です。

12月5日に開催された、第1回「ソーシャル・デザイン思考実践」に参加いたしましたので、その様子を皆さまにレポートいたします。

このレポートを読まれた皆さんがソーシャルプロジェクトに興味を持っていただき、第2回以降のワークショップに参加いただけると幸いです。

日本支部事務局へ問い合わせたところ、すでに第1回に参加された多くの皆さんから、第2回 ワークショップ「ソーシャル・ベネフィットマネジメント実践」へのお申込みをいただいているそうです。

また、参加された方へのアンケートでは、

「ソーシャル課題には通常のプロジェクトの手法を単純に適用できないこと、デザイン思考の有効性を再認識した」、

「イノベーション創造のための思考と考えていたデザイン思考がソーシャル課題に役立つことが良くわかった」、

「ペルソナ分析でこれほど心を揺さぶられたのは初めてです。ソーシャル課題の重さを身を持って体験できてとてもよかったと考えます」

などのコメントが寄せられているそうです。

注)*1: PMIの用語ではプログラムないしはポートフォリオマネジメントに近い領域ですが、一般の方になじみがないのでプロジェクトを命名しています。

セミナー概要(デザイン思考の体験)

全6回のワークショップ企画の第1回 「ソーシャル・デザイン思考実践」 は、ソーシャル・プロジェクトの多様なニーズ、スコープ、解決策策定、とプロトタイピングの実践を紹介します。

全体の流れは、1チーム5人程度、メンバーの多様性を生かせるように意見を出し合います。

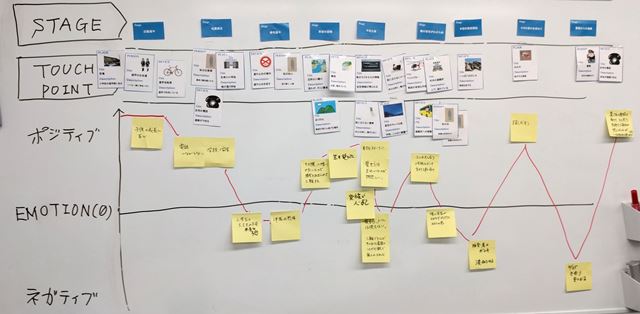

- 手順1: ペルソナを読み気づいたことを付箋に書き出す

- 手順2: 各チームで内容を共有する

- 手順3: カスタマージャーニーマップを作成する

- 手順4: ペルソナの視点で顧客体験を見直す

- 手順5: 枠ごとのアイデアを出してゆく

- 手順6: アナロジー手法を活用してアイデアを出す

- 手順7: 意味のある経験のリストを当てはめる

- 手順8: アイデアを評価する(未実施)

- 手順9: コンセプトを定義する(未実施)

|

成果発表

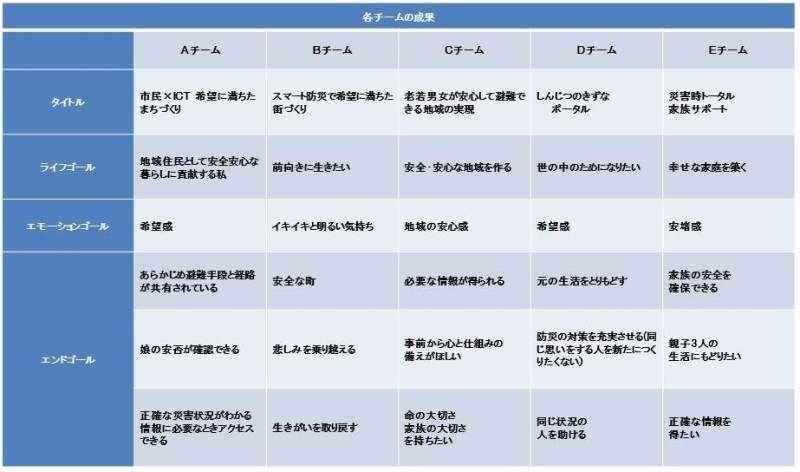

チーム別に成果であるゴールとアイデアの発表を行ないました。

|  |

同じテーマを A~E チーム 構成員の多様性からいろんな結果が出てきました。

興味深い結果ですが、今回は手順 8-9 をしていないので機会があればそこも学んでみたいと思います。

|

所感

- 人間は自分の考えから抜け出すのが難しいし、他人の考えを聞ける場があると良いと思う。同じことでも異なる考え方を知る機会があることは、実際の実行の場でも同様に有効である。

- 普遍化したスタイルあるいは手法を用いることによって意思疎通を図り、情報の交換することで意思決定がしやすくなると思った。

最後に、本セミナーを企画実行していただいたSPM研究会のメンバーと講師の方に感謝申し上げるとともに、さらなる継続発展されることを期待します。

以上