2017年第1回ワークショップ開催報告「ソーシャル・デザイン思考実践」

ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会 西村 潤

はじめに

ソーシャルPM研究会はソーシャル・プロジェクトの問題に適したプロジェクトマネジメント手法を開発し、2015年12月から1年間で6回シリーズのソーシャルPM実践ワークショップを開催してきました。

本年はワークショップの講義内容、演習で使用する手法をリニューアルし、「ソーシャルPM実践ワークショップ2017」として同じく6回シリーズで開催します。

今回はその第一回目で、2017年2月25日(土)にPMI日本支部 セミナールームで開催しました。

ワークショップの学習目標

ソーシャルPM研究会では、ソーシャル・デザイン思考を『現状の社会の状況や人々の行動思考を観察/体験して問題の本質を洞察し、ソーシャル課題を再定義して、仮説をつくり、プロトタイピングによる試行錯誤を繰り返してソーシャル課題解決に導くアプローチである』と定義しています。

本ワークショップの学習目標は以下の3点で、ソーシャルPM研究会ボランティア講師の石塚と藤井が講義と演習を担当しました。

①ソーシャル課題の解決に 「デザイン思考」 が有効であることを説明できるようになる。

②ソーシャル課題の解決に導く 「デザイン思考」 の7つのステップを理解し、実践的手法を使えるようになる。

③「ソーシャル・デザイン思考」 の手法の実プロジェクトへの適用を検討する。

午前の概要と学び

『ソーシャル課題とデザイン思考』の講義では、ソーシャル課題をデザイン思考で解決するためには『人間中心のアプローチである』、『顧客(困っている人々)経験に焦点を当てる』、『インサイトを見極める』の3点が重要であることを説明しました。

続いて、『ソーシャル・デザイン思考 7つのステップ』から、前半の4ステップについての講義では、困っている人々の活動〔=木〕もつかみ、ソーシャル課題〔=森〕を大きく見る必要もあることを説明し、『意図を感じる』、『森を知る』、『声を聴く』、『インサイトを共有する』の内容と手法を解説しました。

次に、午後の演習に入る準備として、4チームに分かれ『欲求を洗い出す』手法について以下の通り予習を行いました。

① ステークホルダーをリストアップし、ステークホルダー間の価値連鎖を推定する。

手法:Customer Value Chain Analysis(顧客価値連鎖分析)

② ステークホルダーの欲求を洗い出す。

手法:バリューグラフ

③ ステークホルダーの欲求の構造を洗い出す。

手法:Wants Chain Analysis(欲求連鎖分析)

④ ステークホルダーの欲求を分析する。

手法:2×2欲求マトリクスを描く

⑤ ステークホルダーの欲求の充足状況を確認する。

手法:ステークホルダーマップ

これらの予習により、ステークホルダー間の欲求の相関関係について共有していただきました。

午後の概要と学び

『ソーシャル・デザイン思考 7つのステップ』の後半の3つのステップである『アイデアを創出する』、『道を構想する』、『道を作る』の講義では、

○アイデアを創出し、グルーピングし評価する(アイデアを創出する)

○コンセプトを定義する(道を構想する)

について解説しました。

講義で学んでいただいたことについてさらに理解を深めていただくために、『アイデアを創出し、町民の視点で『まちづくり』の復興計画を立案する』をテーマに、1チーム4~5人で、以下の手順で演習に取り組んでいただきました。

① ステークホルダーを洗い出し、価値交換を定義する

町役場とそれ以外の三つのステークホルダーを洗い出し、情報、感情とお金、もの、時間の流れを作り上げる。

② 欲求を洗い出し、欲求の構造を分類する

バリューグラフを作成して、ステークホルダーが行為にいたった欲求の目的と、欲求行動を作り上げる。2×2欲求マトリクスを書き出して価値連鎖を作り上げる。

③ インサイトを共有し、3つのゴールを定義する

3つのゴール(ライフ、エモーショナル、エンド)を受益者の視点で作りあげる。

④ アイデアを創出してグルーピングし、アイデアを評価する(アイデアを創出する)

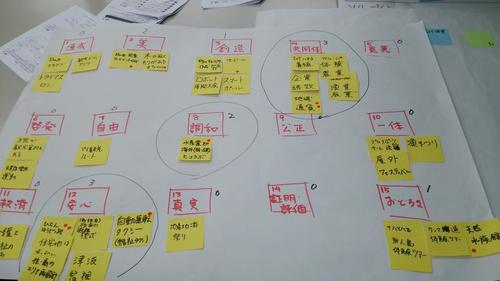

水平思考(ラテラル・シンキング)を使い、ブレーンストーミング・オズボーンのチェックリスト法、アナロジー発想法を使用して、アイデアを発想する。続いて、発想したアイデアをグルーピングしてアイデアの評価を行う。

⑤ コンセプトを定義する(道を構想する)

有効なアイデアグループを選定して3パターンの組み合わせを選ぶ。内、ベストのソリューションについて発表するために、ストーリー・テーラリングする。

午後の演習全体を通じて、ステークホルダーの欲求や価値を定義し、未来につながる画期的なアイデアを創出して提案するには、デザイン思考が非常に有効であるということを受講者にご理解いただきました。

受講者コメント

以下、受講後のアンケートから、受講者のコメントの一例をご紹介します。

- インサイトの共有(ゴールの発見とその過程の共有)は、ソーシャル活動だけでなく、組織改革等、外部から与えられた課題への対応ではなく自発的な問題意識を解決する活動全般に役立つ手法・プロセスだと思った。

- 実際に演習を行うと細かな点で不明点が浮き彫りになってくる。 そこを解決することで理解が深まったし、アイディエーションのチームダイナミクスを感じることができた。

- 仕事にはビジネスライクに考えてよいものと、ピープル・マネジメントのように人の心を扱うものがある。後者の仕事では、ヒアリングからインサイトを引出し、ステークホルダー間の利害関係を整理するこの手法が使えると思う。また将来的にボランティアでソーシャル活動に関わってみたい。

上記コメントと、本ワークショップ最後のふりかえりにおいて受講者全員で共有されたコメントから、学習目標を達成いただけたことを主催者として実感できました。

おわりに

6回シリーズのソーシャルPM実践ワークショップを受講いただくことにより、ソーシャル課題の解決に役立つ実践的な手法を習得できますので、興味、関心がある方は受講をご検討ください。

次回は2つ目のワークショップ、 『ソーシャル・ベネフィットマネジメント実践』を4月15日に開催します。 (当報告を掲載時点で開催済)